神戸市垂水区の皆様へ

「瓦屋根の補修をしたいけれど、どんな方法があるのかわからない・・・」

「修理工事の説明を受けたけれど、屋根の部位の名前が難しくてピンとこない・・・」

「見積書の専門用語がわからないので、修理を後回しにしてしまった・・・」

そんな経験やお悩みはありませんか?

瓦屋根は日本の伝統的な屋根材で、みなさんの想像以上の部位や部品があります。

さまざまな部品が組み合わさってできており、それぞれに名前がついています。

そのため、業者から説明を受けたり見積書を見たりしても、専門用語が多くてわかりにくいと感じ、戸惑ってしまいますよね💦

そこで今回のブログでは、瓦屋根を構成する各部分の名称についてわかりやすく解説します✨

専門的な言葉が多いですが、基本を知っておくと工事内容を理解しやすくなり、業者とのやり取りもスムーズになります💡

瓦屋根の修理工事やリフォームを検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください!

棟とは、屋根の一番高いところで面と面が交差し、山型になっている部分のことを指します。

棟には種類があり、それぞれ形状や役割が異なります。

大棟(おおむね):屋根の最頂部を水平に走る棟で、一般的に「棟」と言えばこの部分を指すことが多い。

平棟(ひらむね)や主棟(しゅむね)とも呼ばれます。

稚児棟(ちごむね):隅棟の先端が二段になっている棟があり、その際の下の短い棟のこと。

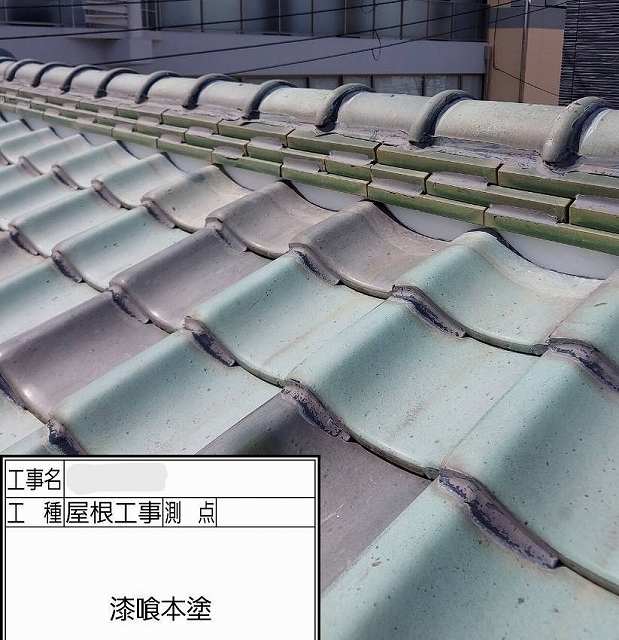

漆喰は、棟部分の瓦の間にある白い部分で、以下のような役割を持ちます。

棟瓦を固定する

屋根の面と面のつなぎ目で、谷折りの形状になっている部分のことを指します。

谷部分は通常、板金で施工されているため、谷板金や谷樋とも呼ばれます。

屋根に降った雨水をスムーズに排水する役割を持ちます。

しかし、谷部は水が溜まりやすいため雨漏りが発生しやすい部位でもあります。

特に注意が必要なのが銅製の板金(谷樋)です。

土葺きの瓦屋根で築年数が古い建物では、銅製の板金(谷樋)が使われていることが多く、経年劣化で穴が開いてしまうこともあるため注意が必要です。

銅製の谷樋について詳しくはこちらのブログをご覧ください👇

芦屋市の皆様、谷樋(谷板金)が雨漏りの原因かも?谷樋の劣化・穴あき原因や銅製谷樋の注意点について解説

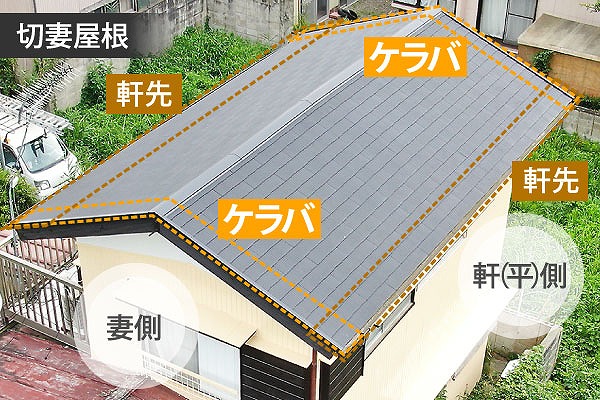

屋根の端の部分で、建物の外壁面よりも外側に突き出している部分のことを指します。

軒先の役割は以下の通りです。

雨水から外壁や建物内部から守る

外壁や窓にあたる直射日光の調整

雨水をスムーズに排水するための雨樋の設置箇所

屋根の端のうち、雨樋がついていない側の部分を指します。

軒先と同じく屋根の端の部分ですが、

軒先は屋根の面に対して下側 ⇨雨樋がついている

瓦屋根には多くの部位があり、それぞれに重要な役割があります。

屋根のリフォームや修理を検討する際には、これらの名称を知っておくことで、

✅ 見積書の内容を正しく理解できる

✅ 業者とのやり取りがスムーズになる

✅ 適切な修理やメンテナンスを判断しやすくなる

といったメリットがあります💡

瓦屋根のメンテナンスを検討されている方は、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください!

屋根の修理やリフォームについて詳しく知りたい方は、街の屋根やさん明石・神戸店へお気軽にご相談ください✨

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん明石・神戸店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.